現在、デジタル証券として「不動産を小口化した投資商品」が発行されています。しかしながら、金融商品取引法を紐解けば、デジタル証券、ST(セキュリティトークン)には無限の可能性が見えてくることが分かります。

デジタル証券の解釈

金融商品取引法第2条では、デジタル証券を「電子記録移転権利」と記載されていますが、その定義は「電子情報処理組織を用いて移転することができる財産的価値に表示される権利」としています。

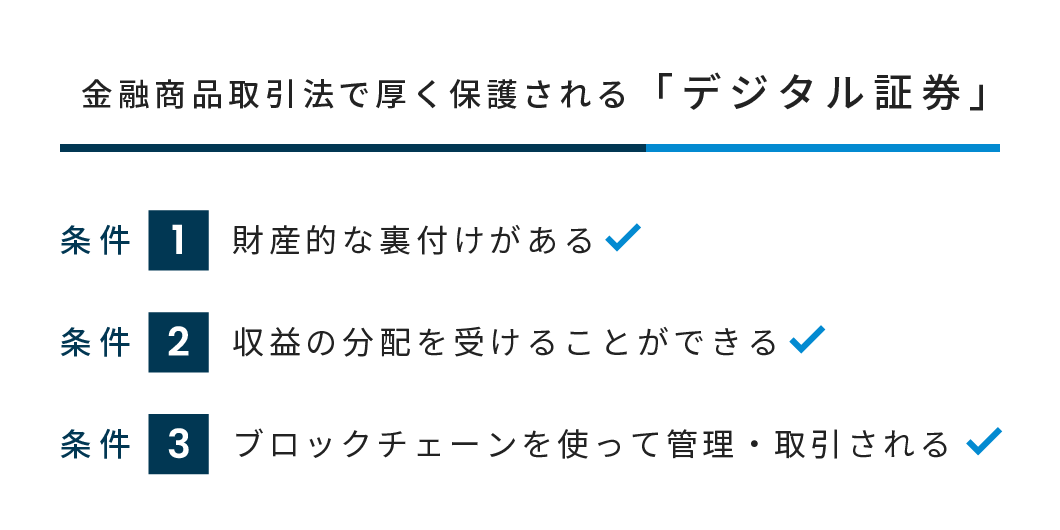

この書き方や関連する規定を合わせて、ステレオタイプにかみ砕くと、「①財産的な裏付けがあり、②収益の分配を受けることができる、③ブロックチェーンを使って管理・取引される」この3つの条件を満たしたものがデジタル証券です。

①と②を満たすためには、一般に匿名組合が使われます。匿名組合の仕組みは、一般投資家がプロの運用者(営業者)と契約して、運営を任せるカタチです。この投資家の権利(匿名組合員としての権利)を③ブロックチェーンで管理・取引されれば、晴れて、金融商品取引法で厚く保護される「デジタル証券」になります。

事業アイデアは無限の可能性

このことから、「事業」のカタチが採れるものであれば、すべてがデジタル証券になり得ると考えることができます。

株式や債券などもともと有価証券であったものをブロックチェーン管理することで「デジタル証券」に変換するケースもありますが、従来は手軽に売り買いができなかった事業型ファンドを「デジタル証券」にして流通性を付加することこそが本来的に期待される流れだろうと思われます。

たとえば、「ダイヤモンドなどの宝石など貴金属を原石から研磨、加工、宝飾品にして、価値を何倍にも上げて卸す」までを事業にしたり、「ブランド牛の飼育、解体、セリから卸し」へこちらも価値が上がっていく過程をまるごとビジネスにしたり、「有名キャラクターなどのパテント収入」をビジネスにしたりと、考えればキリがないほど自由に設計できることになります。

そういった自由さから、純粋に金銭的なリターンを追求する目的のみならず、社会貢献的なー例えばSDGsのテーマを織り込んだファンドや、どこかの街や人を支援、成長を促進するようなファンドも作りやすいと思います。もともと株式や債券への投資も、成長が期待できる国や企業を自分で選んで行う点では、応援、サポートする意味合いを含むものではありますが、より直接的に社会貢献ができることはデジタル証券の魅力になっていくのではないでしょうか。

デジタル証券の具体例

あらゆる財産的価値、事業をセキュリティトークンにして一般投資家の手に届けることができるデジタル証券、STの技術。テーマ性をもった投資商品の実例をご紹介します。

Hash DasHが発行を予定しているデジタル証券(2022年7月29日現在)は、静岡県内随一の一等地である静岡市葵区呉服町にある再開発ビル「札の辻クロス(8~13階)」を投資対象とする「毎月分配│家賃収入ファンド(静岡呉服町)」です。テナントには高齢者介護施設「ロングライフ・クィーンズ静岡呉服町」が30年契約で入居しています。

静岡市では「生涯活躍のまち静岡推進事業」としてCCRC構想を進めており、この地域はそのモデル地区です。日本ロングライフ社では、単にお年寄りを介護するのではなく、要介護から要支援へ、要支援から自立へと、どんどん元気になってもらうことを目指しています。これこそが、超高齢化社会を迎える日本に必要な福祉ではないかと思います。このファンドに投資することで、投資家は安定した家賃収入を基礎とした分配金を超長期で受取ることができますが、同時に、静岡市の地方創生、CCRCへの取組みに関与し、SDGs3(すべての人に健康と福祉を)、SDGs11(住み続けられるまちづくりを)をも満たすことにもなります。

金融商品取引法の管轄下ではないST(セキュリティトークン)としては、2019年11月に「葉山の古民家宿づくりファンド」が募集されました。

このファンドは、神奈川県三浦郡葉山町にある1軒の古民家を再生させるために資本を募ったもので、この投資は空き家を地域の資産に変えるモデルケースとして、全国の空き家問題の解決への切り口を提示する意義を持ったものでした。これには、SDGs11(住み続けられるまちづくりを)、SDGs12(つくる責任つかう責任)の具現化であるとしています。

もう一つ、デジタル証券やSTから離れますが、ブロックチェーン関連でトークン化の例として、2021年8月に発行されたフードブランド「アグリッチァー野」のデジタル会員権をご紹介します。

イタリアンレストランのオーナー奥田政行氏と野村ファーム北海道が共同で立ち上げたものですが、「あなたと日本を食で元気にする」地方創生をコンセプトとしています。この会員権は、野村ファーム北海道の食材を使って奥田氏が調理・監修した料理の定期配送や食事とワインのペアリングに関する会員限定イベントなど、食通には垂涎の特典となっています。

この会員権は、本体価格63,000円のほかに定期支払費用60,000円が必要となりますが、味覚の達人・奥田シェフの料理と社会貢献ができれば、十分なリターンといえるのではないでしょうか。

このデジタル会員権は、BOOSTRY社が提供するSTプラットフォームibetで管理されていますが、今後、会員権を譲渡(2次流通)できるサービスも予定されているとのことです。

世界と日本のデジタル証券市場

米国フロリダに本社をおくSecurity Token Group社によると、直近(2021年10月)、グローバルのST市場は時価総額で約11億ドル(約1,243億円)、110銘柄が取引されています。

2019年のSTOが4.5億ドル(約508億円)であったことから考えると、急成長していることがうかがえます。国別には、米国を筆頭にスイス、英国、ドイツなど先進国のほか、エストニア、UAEでも発行されています。

STで裏付けとなる資産としては、株式(とりわけ未公開株)、債券、不動産となっています。

日本のSTビジネスを取り巻く環境ももちろん黎明期にあります。

2020年5月に金融商品取引法が改正され、STが金融庁管轄の新しい有価証券の仲間入りをしましたが、それに先立つ動きとして、プラットフォーム(STを発行・流通させるインフラストラクチャー)の構築をめぐって、日本有数の金融機関、名だたる大企業が精力的に準備活動を行っており、群雄割拠の戦国時代のようになっています。

スタートアップであるHash DasH HoldingsもSTの発行から流通までをオールインワンで行うシステムの開発を目指しています。

Hash DasH Holdingsは、創業者の林和人(OneTapBUY、現PayPay証券創業者)、シンガポールのST取引所である iSTOX を運営するICHX Tech Pte. LtdのCEOであるDanny Toe、及び、国内大手の東海東京フィナンシャル・ホールディングスの三者出資で2019年にスタートしました。直近ではLIFULL社も資本提携に乗り出し、ベンチャー企業ならではの小回りの利く使い勝手のよいシステムやユニークな商品の開発を強みとします。

他のコラム